このページでは、当ブログで紹介している電子工作の中で、実際に使用してきた周辺機器やパーツを中心に紹介しています。

電源やブレイクアウト基板、拡張ツールなど、初心者の方にも使いやすい製品を中心に選んでいますので、電子工作を始めたい方・パーツ選びに迷っている方の参考になれば幸いです。

掲載する機材は、執筆済みの記事に登場したものだけでなく、現在執筆中の内容やこれから公開予定のプロジェクトで使用するものも含まれます。順不同ではありますが、今後も随時追加・更新していきます。

電子工作に最適!実験から組み込みまで使えるブレイクアウトボード

電子工作では「ブレッドボード上では動いたけど、実装となると配線や電源まわりが面倒…」ということがよくあります。

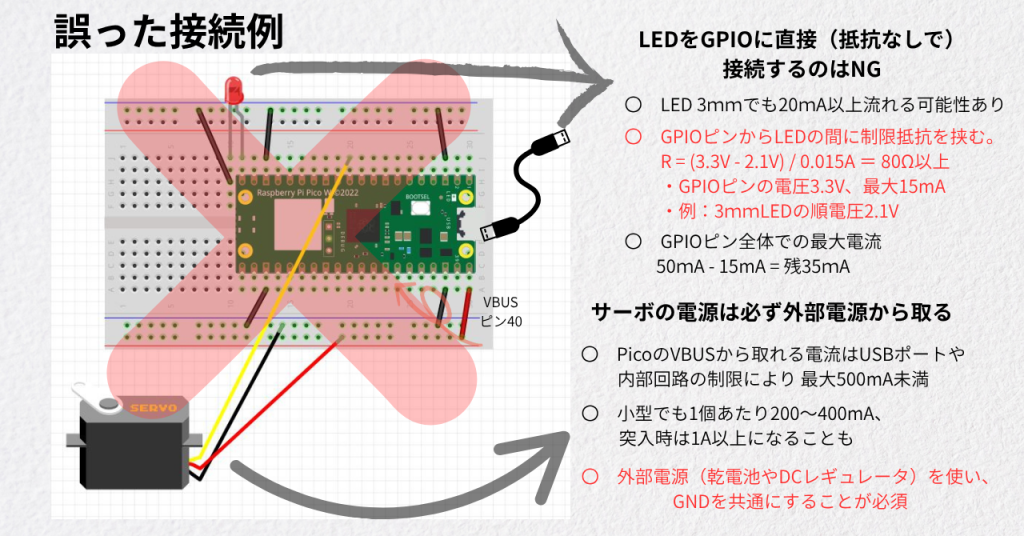

特にマイコンを使う場合は、電圧や電流の仕様を守らなければ、LEDやセンサーを安定して駆動できないだけでなく、最悪はマイコンの損傷につながることもあります。

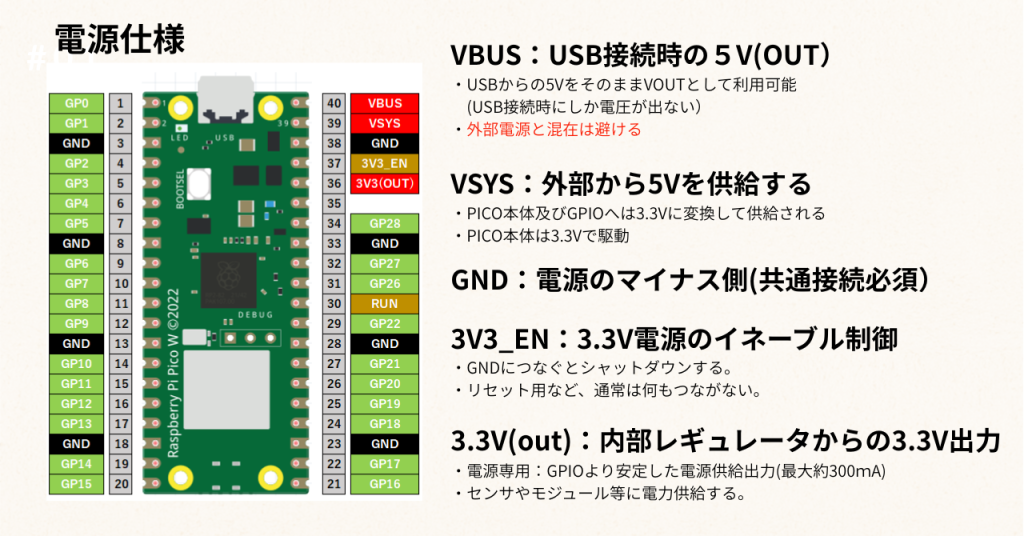

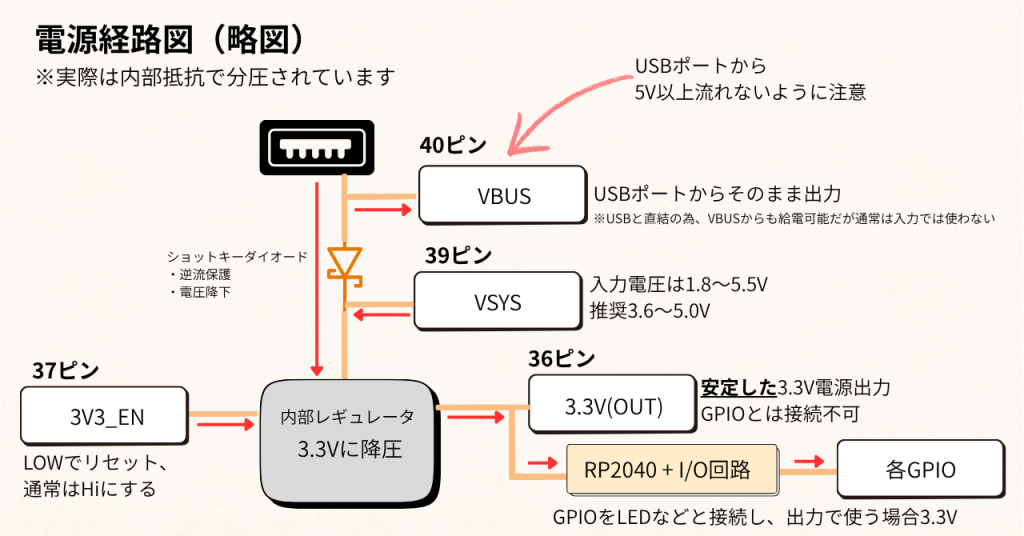

マイコン利用時の電源仕様に注意

Raspberry Pi Pico(W/W2含む)の場合

〇 Raspberry Pi Pico(W/W2)の電源仕様

〇 Raspberry Pi Pico(W/W2)の主な電流制限と接続例

- 1つのGPIOピンあたりの最大電流 → 約 12mA(推奨) / 15mA(最大)

- GPIOピン全体での最大電流 → 約 50mA(合計)

- 3.3Vレール(OUT)最大出力 → 約 300mA(USB給電時の理論上限)

たとえばサーボモーターのようなデバイスでは、1個あたりでも100〜500mA程度の電流を必要とすることが多く、GPIOや3.3Vピンからの直接供給は非常に危険です。

このような場合は、外部の安定化された電源(例:電池ボックスやDC-DCコンバータ)を使用し、Raspberry Pi PicoとはGNDを共通に接続することで、安全かつ安定してデバイスを制御できます。

なお、GPIOピンは制御信号(PWMなど)専用として使用し、電力供給には利用しないのが基本です。

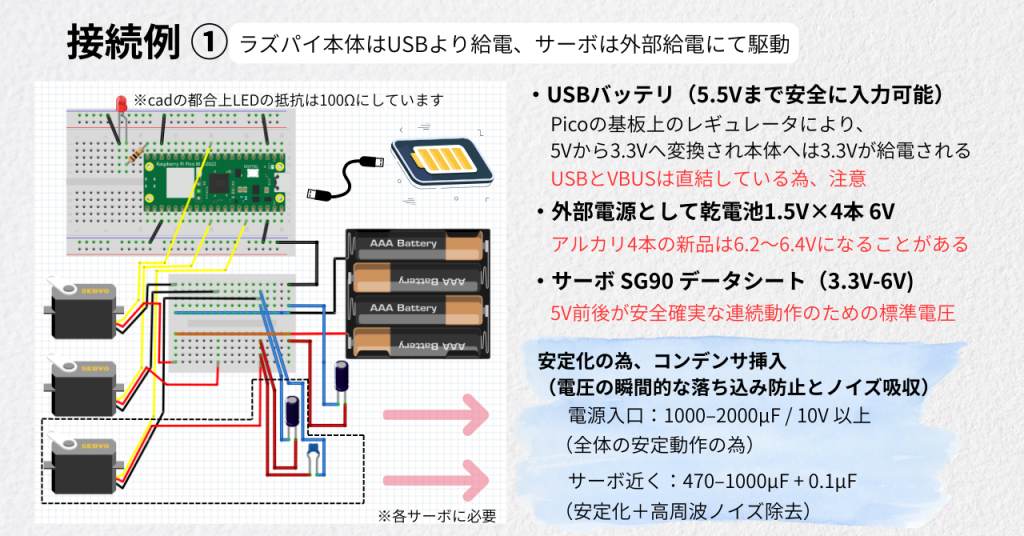

接続例①

ラズパイとアクチュエータを別々の給電を用いて駆動

メリット

- サーボの電流負荷を分離できる

サーボは動作時に瞬間的な突入電流(数百mA〜1A級)を消費することがあります。

ラズパイ本体と同じ電源から取ると電圧降下やリセットが発生しやすいですが、別系統にするとこの影響を受けにくくなります。 - 安定動作しやすい

ラズパイのUSB給電はPCやUSBアダプタから安定して供給できるため、サーボ側の負荷変動やノイズが直接Picoに伝わりにくくなります。 - 電源選択の自由度が高い

サーボ側は乾電池・NiMH・LiPoなど、トルクやスピードに合った電源を使えます。

ラズパイ側は安全・安定な5V USB電源を確保できます。

デメリット

- 配線が複雑になる

電源が2系統になるため、GNDを必ず共通化する必要があります。これを忘れるとサーボが動かないか、不安定になります。 - 重量・スペースが増える

電池ボックスやUSB電源ケーブルなど、物理的な部品が増えるため、モバイルや小型ロボットではサイズと重量が問題になる場合があります。 - 電源管理が面倒

サーボ側とPico側で別々に電源をON/OFFしたり、充電・交換を行う必要があります。

タイミングを誤ると片方だけ通電状態になることがあり、誤動作やノイズの原因になる可能性があります。

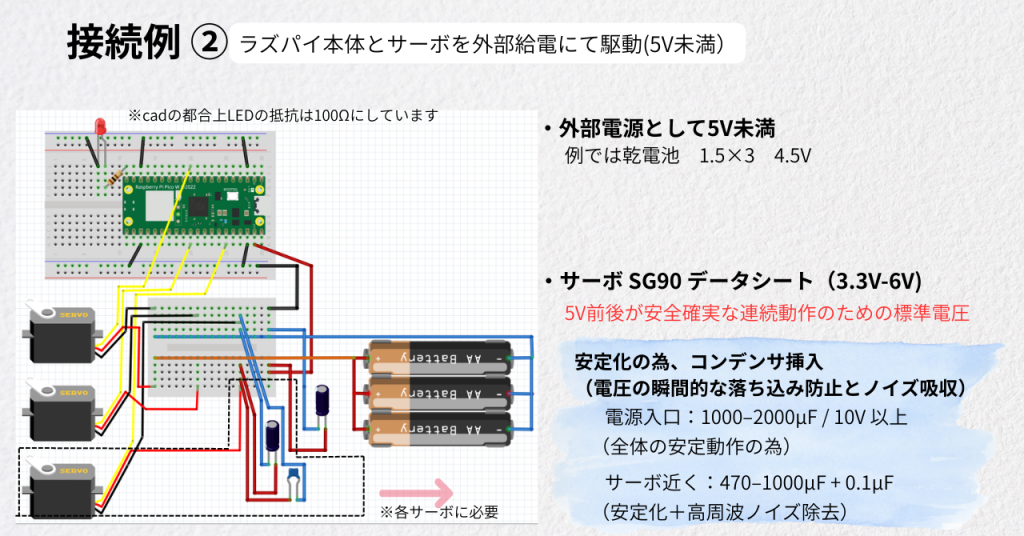

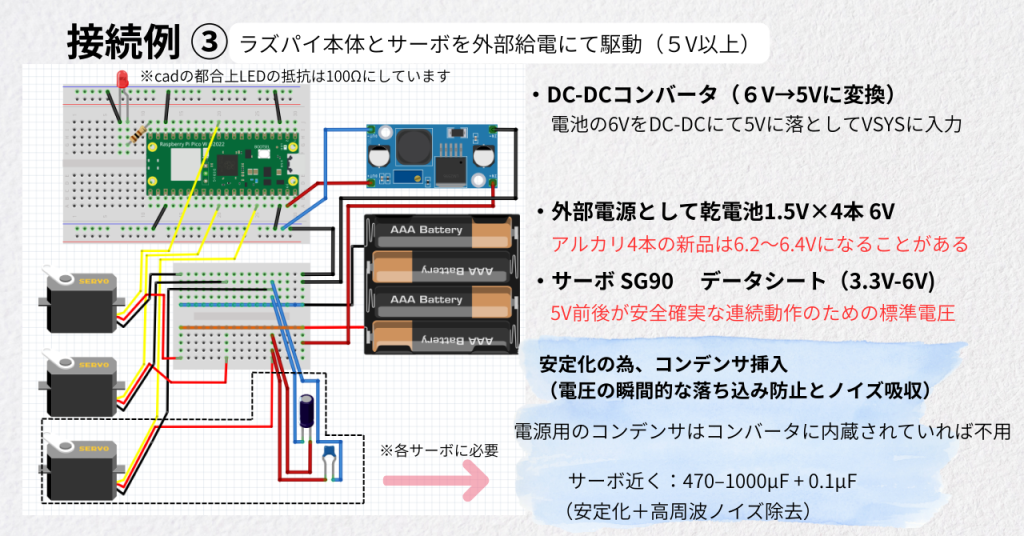

接続例②③

ラズパイ本体とアクチュエータ等を外部電源一つで駆動させる場合、ラズパイの電源が5V以下での使用が安全の為、

外部電源が5V以上であった場合は③のようにコンバータを用いてVSYSへの入力電圧を調整するなどの工夫が必要になります。

メリット

- Pico側の安全性向上

VSYS入力は3.0V~5.5V対応ですが、6V直接入力だと危険(耐圧オーバー)。

DC-DCで5Vに落とすことで、Pico本体の電源回路に過負荷がかかるリスクが減る。 - 電圧の安定化

乾電池4本の新品電圧(6.2~6.4V)や負荷変動による電圧揺れを吸収。 - 電池寿命の延長

サーボやPicoが要求する以上の電圧を無駄に消費せず、効率的にエネルギーを利用可能。

電圧が下がってもコンバータが5Vを保つため、最後まで動作可能時間が延びる。 - コンデンサ追加がほぼ不要

多くのDC-DCモジュール(LM2596など)には大容量の入力・出力コンデンサが実装されており、追加部品が最小限で済む。

デメリット

- 部品点数とスペースの増加

DC-DCモジュールが追加されるため、基板スペースや配線が増える。

小型ロボットや限られた筐体ではレイアウトの制約になる。 - ノイズ発生の可能性

スイッチング式DC-DCは高周波ノイズを発生させるため、サーボやセンサーが誤動作する場合がある。

対策として0.1µFセラミックコンデンサやフェライトビーズを追加する場合がある。 - 変換効率による発熱

LM2596の場合、効率は70~85%程度で、負荷が大きいと発熱する。

小型ケース内では放熱対策が必要になる場合がある。

このように電源ひとつをとっても、安全で安定した動作のためには多くの注意が必要です。

ブレッドボードでの組み立ては電子工作の醍醐味であり、学習にも最適ですが、実際に長期運用する場合は基板製作が必要になることもあります。

特にアクチュエータやセンサ、複数のマイコンを組み合わせた本格的な製作では、

「設計 → 検証 → 回路製作」というサイクルを何度も繰り返すことになります。

しかし、ちょっとしたテストや簡易な工作であれば、より手軽な選択肢として 拡張基板があります。

これはブレッドボードのような試作性と、基板としての安定性を兼ね備えた便利な製品で、配線の手間を減らし、動作確認や小規模な実装をスムーズに行うことができます。

さらに、拡張基板を利用すれば、マイコン本体への電源供給と、サーボモーターなどの外部アクチュエータの電源系統を一元管理できます。

配線も整理しやすく、電源ラインの安定化やノイズ低減にもつながります。

形状があらかじめ固定されているため、自作基板に比べて設置スペースの自由度はやや制限されますが、

ArduinoやRaspberry Pi、ESPシリーズなどを含む一般的な電子工作においては、十分な利便性と安定性を提供してくれる実用性の高い選択肢です。

実装をスムーズにするためのブレイクアウトボード各種

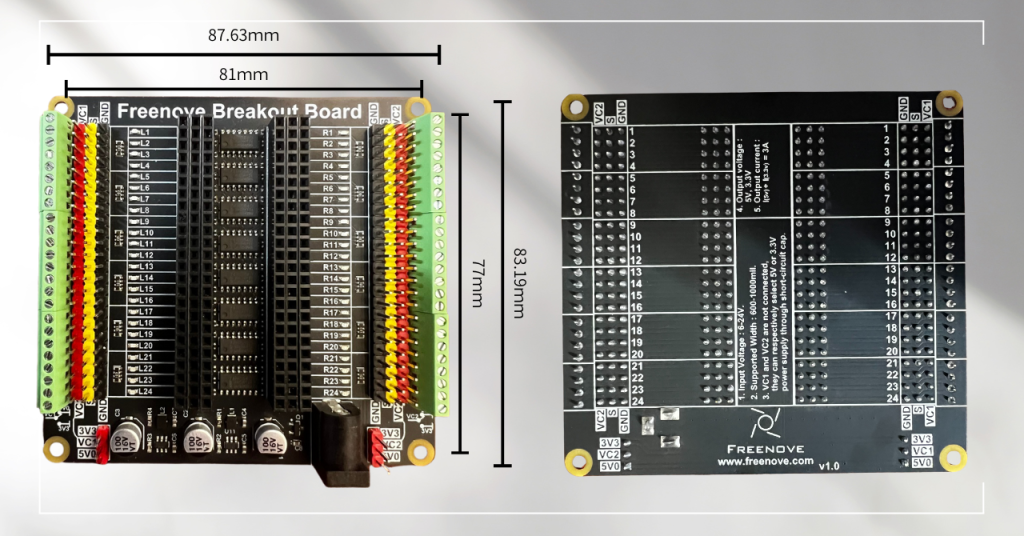

複数のワンボードマイコン対応、Freenoveのユニバーサルブレイクアウトボード。

この基板は、Arduino Nano・Raspberry Pi Pico・ESP8266など複数のワンボードマイコンに対応し、実験から実機への移行がスムーズに行える構造になっています。

私は主に Raspberry Pi Pico で使用していますが、その実用性は幅広く、電子工作の入門から本格的な開発まで対応可能です。

外形は 約90mm四方、重量は 63.6g とコンパクトで、作業スペースを圧迫せず、持ち運びにも便利です。

特に便利なのは、標準で外部入力用DCジャック(2.1mm)が備わっている点。

これにより、モバイルバッテリーやACアダプタ、乾電池ボックスなど多様な電源を簡単に接続でき、外部電源が必要なサーボモーターやセンサー類も直接駆動できます。

配線の煩雑さを減らし、電源周りの不安定さを最小限に抑えることができるため、「作ってすぐに動かす」ことが可能です。

試作を効率化しつつ、安定性も求めたい方にとって、非常に心強い選択肢になるでしょう。

複数のマイコンボードに対応を目的としている為、そのままでは利用することができません。

利用するマイコンボードに合わせてセットする必要があります。

開封すると拡張ボード本体以外にスクリュー端子用のマイナスドライバーと、

ハード設定を切り替えるジャンパーが付属しています。

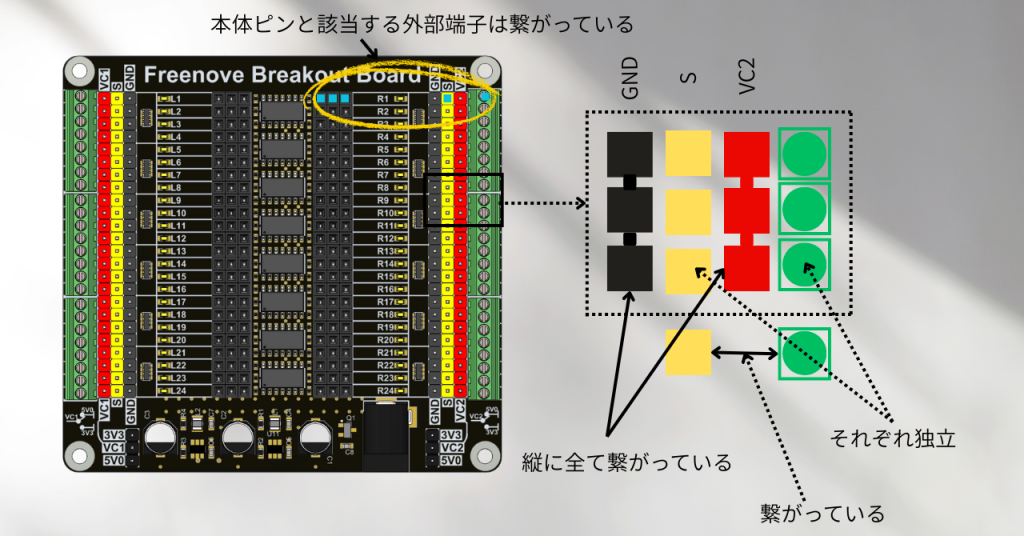

Freenove ユニバーサルブレイクアウトボードの各ピン配置は、下図のとおりです。

VC2(赤) と GND(黒) は、それぞれ縦列で共通接続されています。

S端子(黄)と対になるスクリュー端子(緑)は縦列では独立しています。縦の隣同士では電気的につながっていません。

また、外部の S 端子とスクリュー端子は、それぞれ対応する本体の同一信号ピンと接続されています。

なお、本体側のピンは各種マイコンの接続を想定した汎用ピンソケットになっており、3列ありますが、いずれも同じ信号が配線されています。

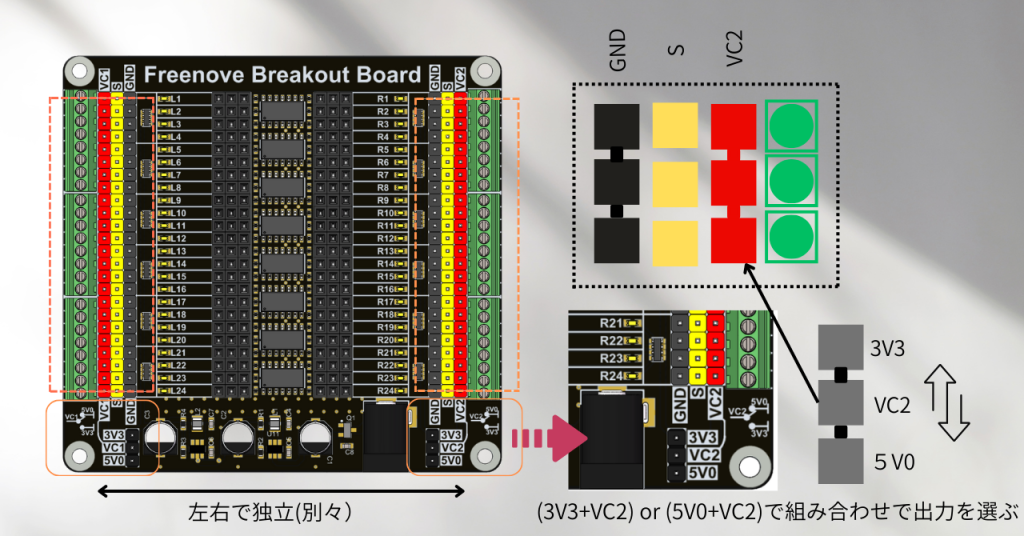

Raspberry Pi Pico を接続して外部電源を利用する場合は、VC1 または VC2 に入力する電圧をジャンパスイッチで 3V3 または 5V0 に切り替えて接続します。

この基板は左右で電源系統が独立しているため、片側を 5V、もう片側を 3.3V といった異なる電圧設定での使用も可能です。

公式チュートリアル(ダウンロード版)に基づく接続は以下の通りです。

※公式チュートリアルはZIP圧縮されており、ESP32やESP8266の接続方法についても記載があります。

今回のテストでは USB 給電のみで本体とアクチュエータを駆動するため、左側(VC1)のジャンパスイッチを 5V入力 に設定しました。

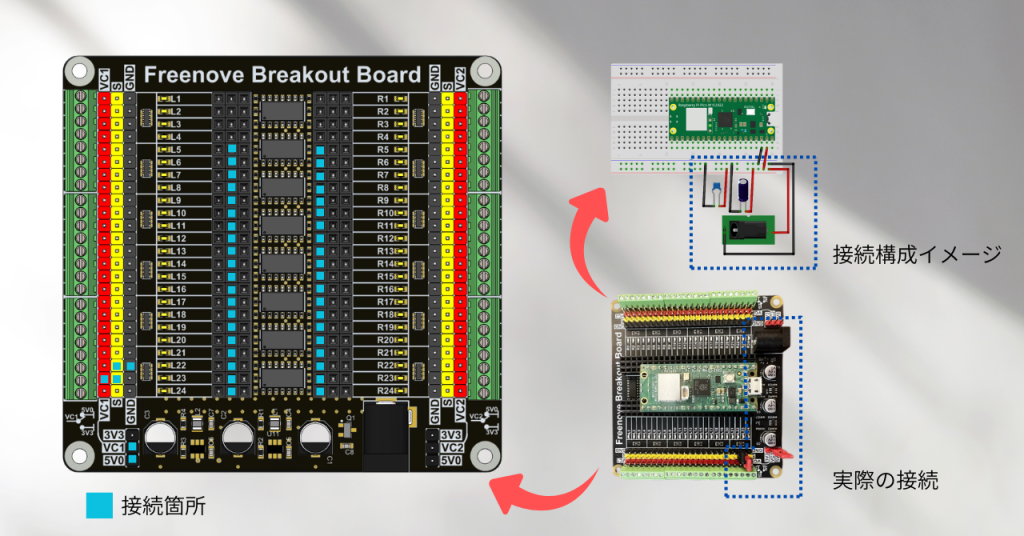

さらに、Raspberry Pi Pico の VSYS と GND を、対応するジャンパスイッチに接続しています。

これにより、外部電源からの供給をボード側でまとめられるため、配線が非常にシンプルになりました。

なお、Raspberry Pi Pico の取り付け位置はボード中央ではなく左右どちらかに寄せて取り付けます。

これは本ボードが複数のマイコン(Raspberry Pi Pico 以外にもESP32、ESP8266等)に対応する汎用設計となっているためです。

取り付け位置が自由である反面、ピン位置を誤って接続するとマイコンの故障に直結する可能性があるため、接続時は必ず位置と向きを確認してください。

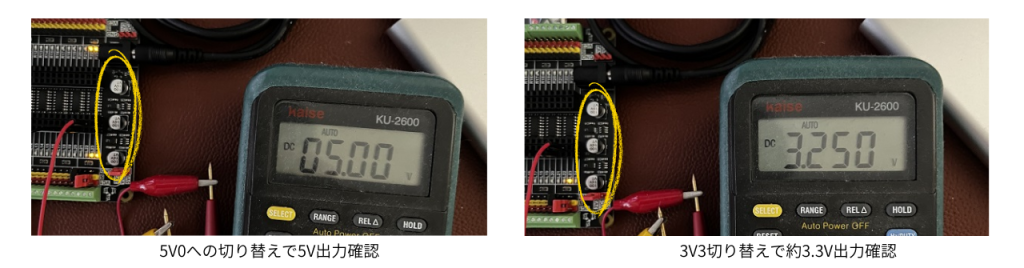

なお、出力を 5V と 3.3V に切り替えてテスターで測定したところ、以下の結果が得られました。

測定環境による誤差はあるものの、概ね安定した電圧が出力されていると判断できます。

また、公式資料には回路図が見当たらないため詳細は不明ですが、電源入力付近にコンデンサが配置されていることから、電源の安定化を目的とした回路であると考えられます。

Freenove のユニバーサルブレイクアウトボードは、外部電源からの接続箇所をシンプルにまとめられる点が大きな特徴で、非常に使いやすい拡張基板です。GPIO 側にはコンデンサが搭載されていないため、単体利用時にはノイズ対策などの工夫が必要ですが、このボード 1 枚だけでも十分に活用できる利便性があります。

一方でデメリットとしては、複数のマイコンに対応できる汎用設計のため、使用しない部分が生じやすく、必要以上にスペースを取る点や若干の重量増加が挙げられます。それでもなお、外部電源配線を簡潔にできるメリットは大きく、実際の電子工作を効率的に進められる便利な製品です。

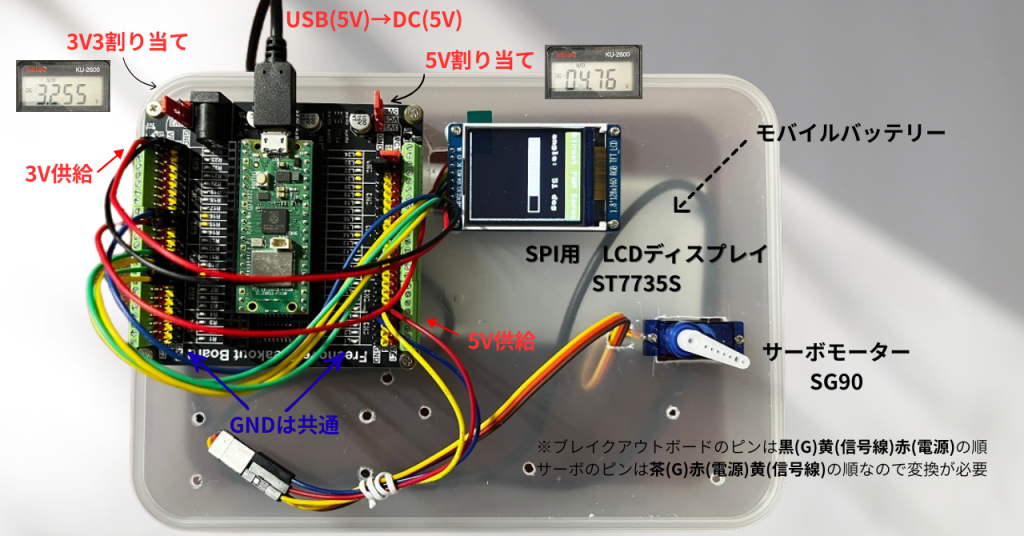

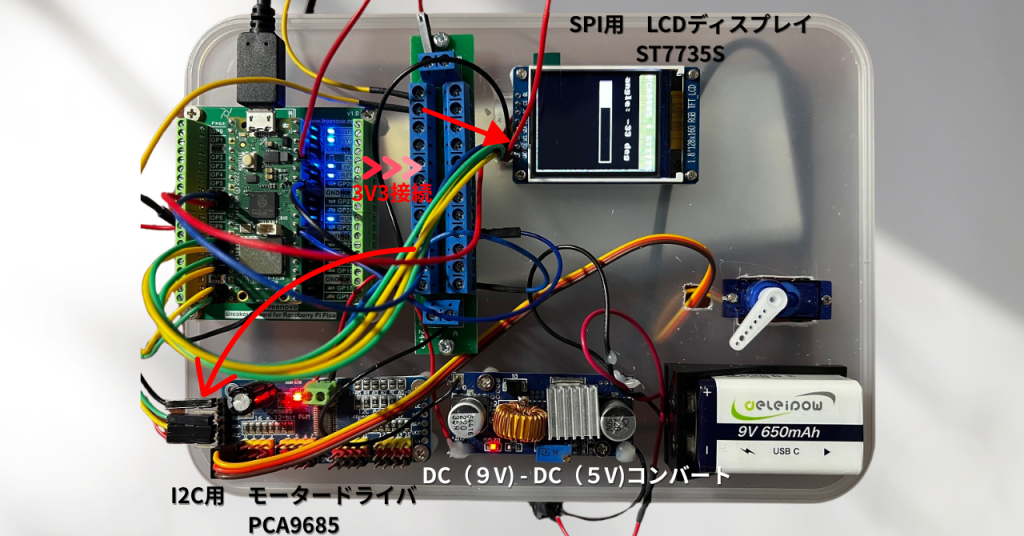

テスト用に簡易セットを組んでみました。

モバイルバッテリーから USB–DC 変換を介してボードへ給電し、Freenove ユニバーサルブレイクアウトボードの右側には 5Vを割り当てサーボへ直給電、左側には 3.3V を割り当ててLCDへ給電しています。

サーボモーター側の配線は 茶(GND)、赤(VCC)、黄(信号) の順ですが、ブレイクアウトボードのピン配置は 黒(GND)、黄(信号)、赤(VCC) の順になっているため、延長ケーブルを用いて差し込み順の変換が必要。

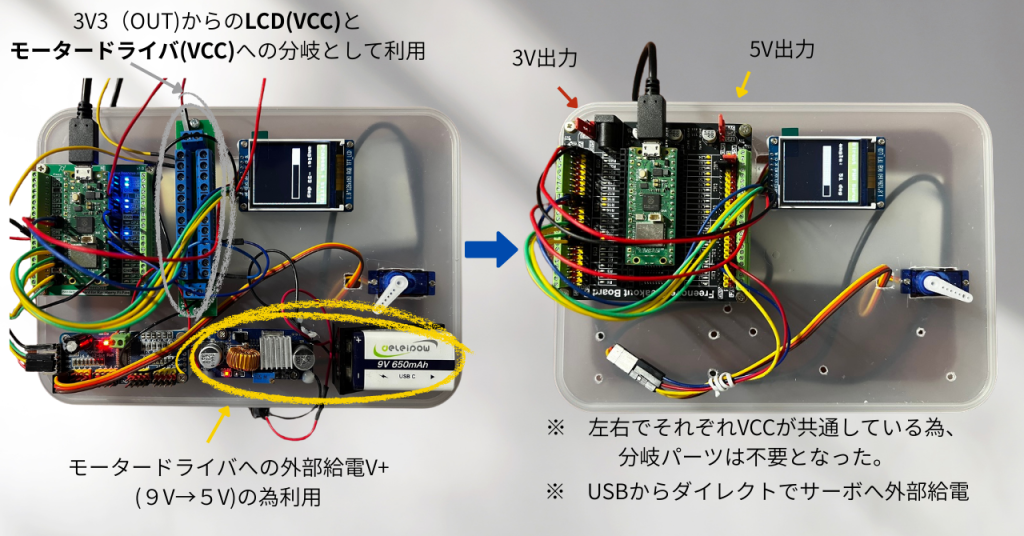

同じ Freenove 社の Raspberry Pi Pico 専用ブレイクアウトボード(左)(後述) と比較すると、

ユニバーサルブレイクアウトボード(右) は DC ジャックから直接出力を取り出せるため、外部電源回路を別途用意する必要がなく、部品点数を減らしてスッキリと利用できる点が特徴です。

このように、簡易的なパーツ構成であれば直結でも十分に動作させることができます。

最終的には、実際の工作環境や用途に合わせて、専用タイプのシンプルさを選ぶか、ユニバーサルタイプの柔軟性を活かすかを検討すると良いでしょう。

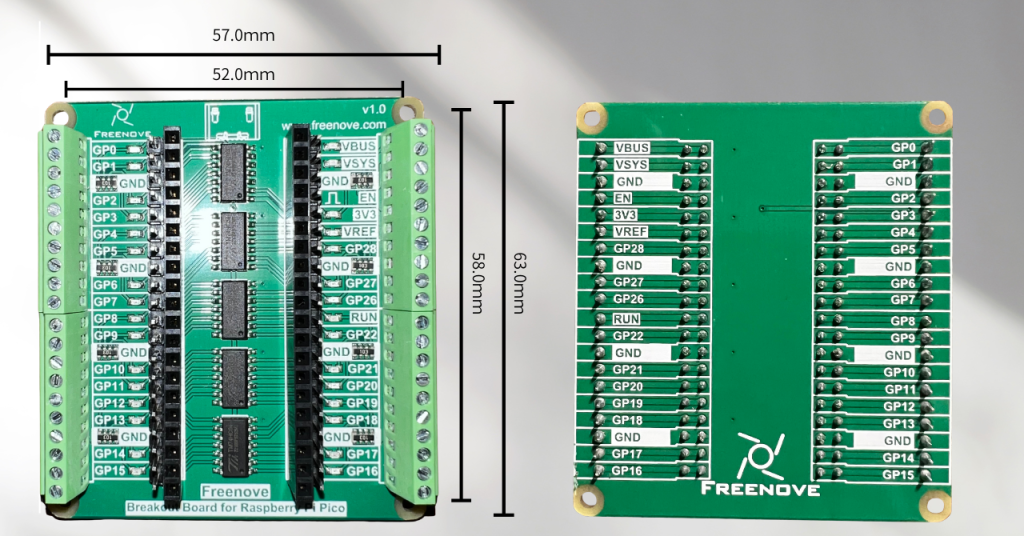

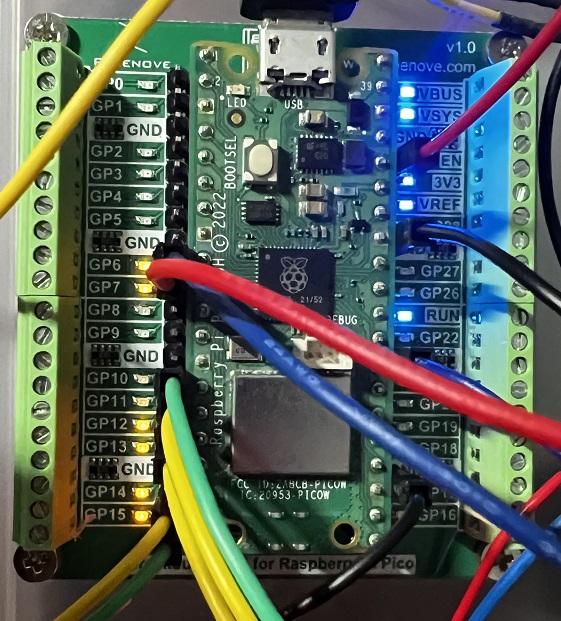

Freenove Raspberry Pi Pico 専用 ブレイクアウトボード

Freenove からは Raspberry Pi Pico 専用の拡張基板が提供されています。

専用設計のためサイズは約 60mm 四方、重量は約 28.8g とコンパクトです。

ただし、この基板には外部からの DC 入力端子が備わっていません。

外部電源を使用する場合は、拡張基板の外部端子を経由して接続することは可能ですが、その際は Raspberry Pi Pico との接続方法に応じた調整が必要となります。

この拡張基板の特徴は、Raspberry Pi Pico の接続端子のすぐ横に入出力用のピンが配置され、その対になるスクリュー端子が基板の端に設けられている点です。

さらに、各対応ピンには名称が記載されており、動作確認用の LED も内蔵されています。

先に紹介した Freenove ユニバーサルブレイクアウトボード と比べると、こちらの基板には DCジャックからの外部電源出力が無いため、USB給電とは別に外部電源を用意する必要があり、やや不便に感じました(VBUSを利用する方法はありますが)。

一方で、この基板にも ピンヘッダに加えてスクリュー端子も用意されており、接続方法に自由度があるのは大きなメリットです。また、Raspberry Pi Pico 専用設計であるため、各ピンの名称が基板上に印刷されており、従来のようにピンを数えながら接続位置を確認する手間が省け、「何番ピンか」が一目で分かる点は非常に便利です。

左側(黄色LED):使っているGPIOの状態

GP10,GP11は色が薄いですが点滅している為

さらに、各ピンには対応するLEDインジケータが付いており、利用中のピンがすぐ分かる仕様になっています。これにより、物理的な接続ミスなのか、プログラム上の不具合なのかを切り分けやすく、デバッグ効率が向上する点も実用的だと感じました。

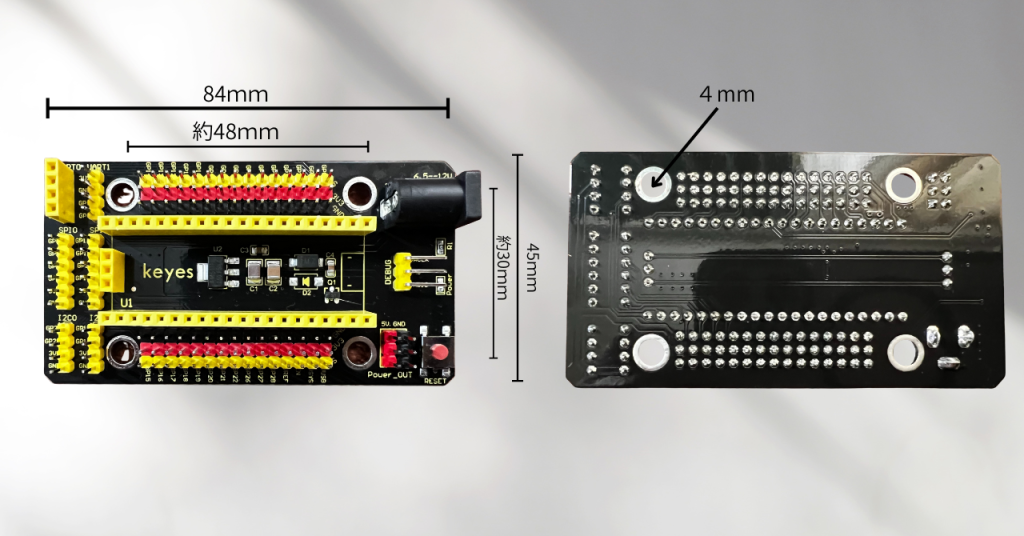

専用モジュールも使える KEYESTUDIO Raspberry Pi Pico 用拡張ボード

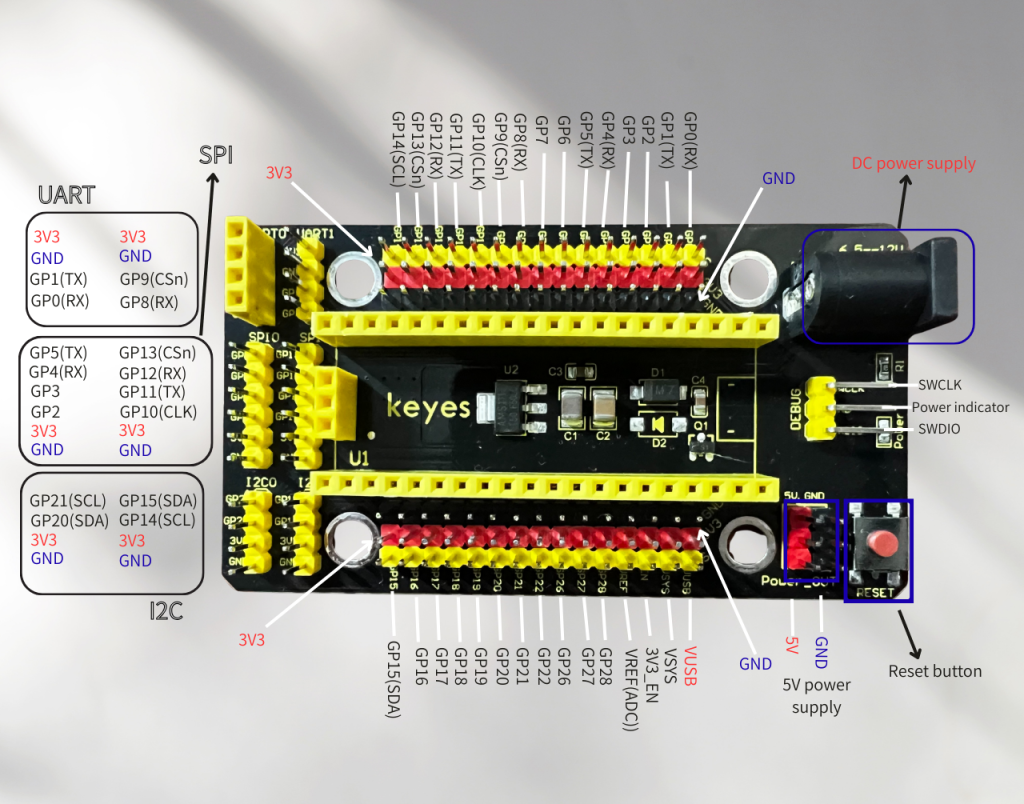

KEYESTUDIO Raspberry Pi Pico 用拡張ボードは、学習用途を意識した製品で、24個のセンサーを含むキットとして販売されていますが、拡張ボード単体でも購入可能です。

低価格ながら外部給電用の DCジャック も搭載されており、扱いやすさが特徴です。

サイズは Raspberry Pi Pico に合わせたコンパクト設計で、重量は 約27.8g と軽量です。

先に紹介した2種類のボードと比較するとピンの数が多く見えますが、これは学習用センサーキットを接続するための専用ピンが追加されているためです。

メーカー公式が仕様を公開しており、専用ピンの配線構造に加えて、DC入力ラインからの電源を安定化させるためのコンデンサが実装されていることも確認できます。

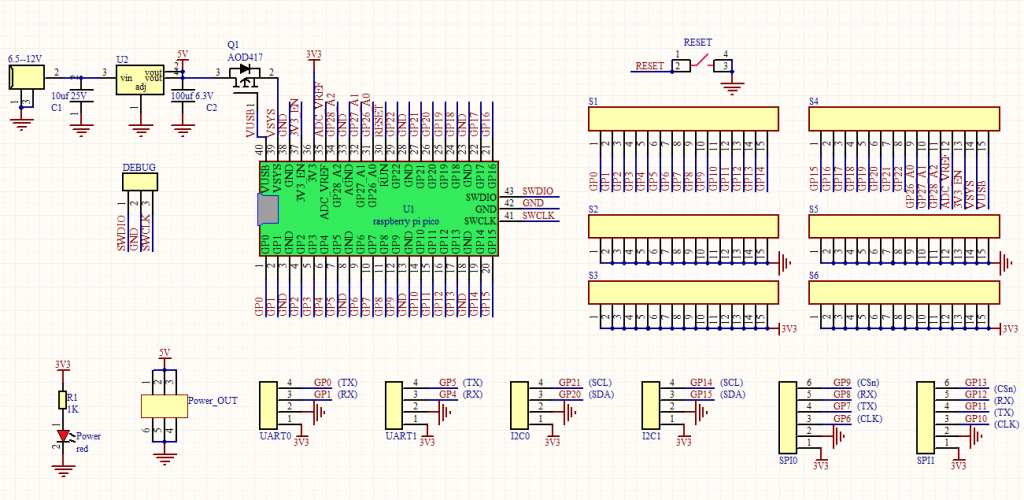

下記の回路図は、Keyestudioが公式に公開している「Raspberry Pi Pico IO Shield」の回路図です。詳細は公式Wikiをご参照ください。

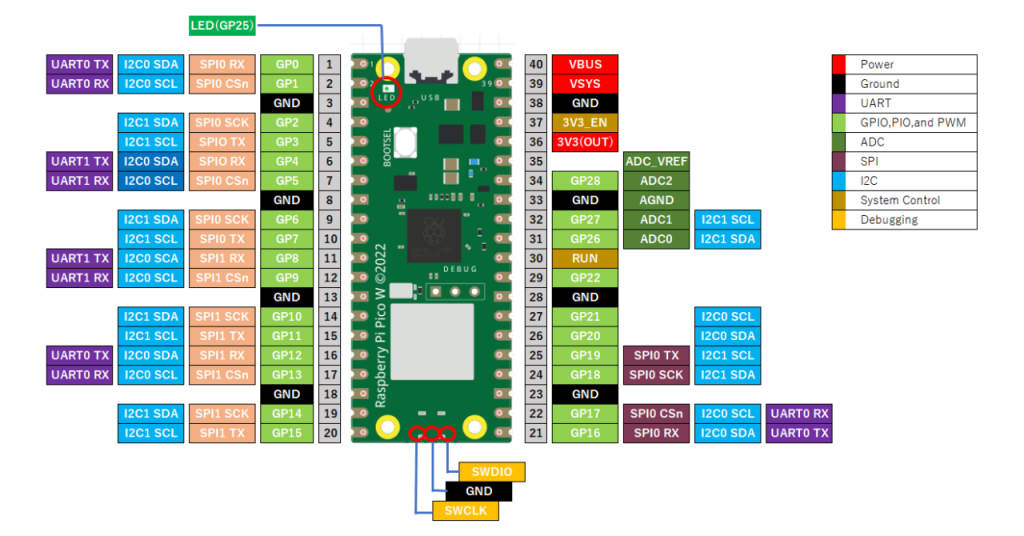

以下はラズパイ公式のGPIOの配置図です。

実際のKEYESTUDIO Raspberry Pi Pico 用拡張ボードのピン配置ですが、GNDは統一され、UART、SPI、I2Cは一部が拡張されているのが特徴です(ピンの割り当てに注意)。

KEYESTUDIO Raspberry Pi Pico 用拡張ボードを、ラズベリーパイ公式のピン配置と比較すると、UART・SPI・I²C など一部機能の割り当てに違いがあります。

この基板は 教育用・学習用キット専用のハブ として、メーカー提供のセンサーを接続することを前提に設計されているため、表記が公式とは異なる可能性があります。

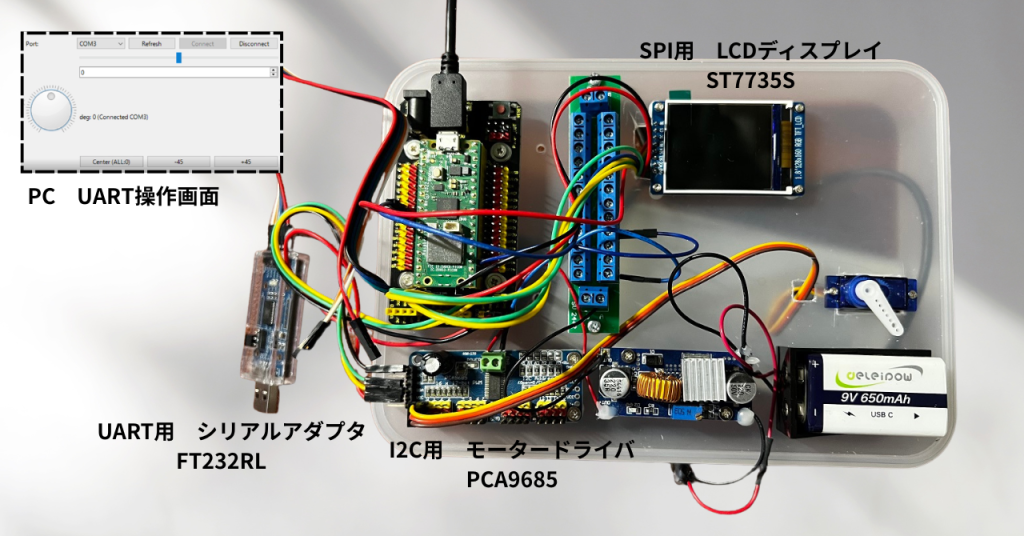

今回は 単独利用を目的 として、UARTも含めたPCと接続したテスト回路を組み、それぞれの拡張ピンの動作を確認してみました。

I2C接続には PCA9685、SPI接続には LCDディスプレイ ST7735S を使用し、PC側では Visual Studio Code からコントロール画面を起動させ、シリアルアダプタ経由でサーボを動作させています。

LCD の仕様上、GPIO4・GPIO5・GPIO12・GPIO13 は別機能の割り当て利用となったため検証できませんでしたが、それ以外のピンについては組み替えて確認を行いました。その結果、いずれも Raspberry Pi 公式ドキュメント通りのピン機能の割り当て であることが確認できましたので、公式通りの使用で問題ないと判断できます。

参考として、下記に動作状況の動画を掲載しておきます。

なお、SPI や I²C はセンサーや液晶ディスプレイといった周辺機器を接続し、同期やデータ通信を行うための規格ですが、改めて説明記事を作成しますので、詳細な解説はここでは割愛します。

一部の機能表記はメーカー独自の仕様によるものかもしれませんが、以下の表のとおり公式のピンアサイン通りに扱って問題ないようです。

| ラズパイ公式 | KEYESTUDIO表記 | テスト動作 | ||

|---|---|---|---|---|

| I2C | I2C0 | GPIO 21(SCL) | GP 21(SCL) | SCL |

| GPIO 20(SDA) | GP 20(SDA) | SDA | ||

| I2C1 | GPIO 15(SCL) | GP 15(SDA) | SCL | |

| GPIO 14(SDA) | GP 14(SCL) | SDA | ||

| SPI | SPI0 | GPIO 5(CSn) | GP 5(TX) | ー (CS) |

| GPIO 4(RX) | GP 4(RX) | ー (DC) | ||

| GPIO 3(TX) | GP3 | MOSI | ||

| GPIO 2(SCK) | GP2 | SCK | ||

| SPI1 | GPIO 13(CSn) | GP13(CSn) | ー (CS) | |

| GPIO 12(RX) | GP12(RX) | ー (DC) | ||

| GPIO 11(TX) | GP11(TX) | MOSI | ||

| GPIO 10(SCK) | GP10(CLK) | SCK | ||

| UART | UART0 | GPIO 1(RX) | GP1(TX) | RX |

| GPIO 0(TX) | GP0(RX) | TX | ||

| UART1 | GPIO 9(RX) | GP9(CSn) | RX | |

| GPIO 8(TX) | GP8(RX) | TX |

実際に使用してみた感想としては、拡張ピンの配置には当初戸惑ったものの、慣れてしまえば公式のピン配置よりも配線が分かりやすく、すっきり整理できる点が便利でした。

一方で、DCジャックの入力が6.5V以上を前提としているため、一般的なモバイルバッテリー(5V出力)では「5V Power Supply」をそのまま利用できない点は少し残念です。

とはいえ、基板自体がコンパクトで軽量なので、運用方法を工夫すれば外出先での実験や小規模な制御用テストボードとしても十分活躍できると感じました。

ラズパイPico用の拡張基板を3種類試してみましたが、どれも一長一短があって個性豊かでした。

- Freenoveのユニバーサルブレイクアウトボード

外部のDC電源を組み合わせることで、幅広い電源出力に対応可能な汎用設計。

Raspberry Pi Pico 以外のマイコンとも互換性があり、柔軟な拡張性を求める場合に便利。 - Freenove Raspberry Pi Pico 専用 ブレイクアウトボード

拡張性を確保する為には、外部電源基板の利用を前提としなければなりませんが、Pico専用に設計されているのでとてもコンパクトで軽量。

ピン配置が一目で分かるようになっており、初心者でも安心して扱えます。 - KEYESTUDIO Raspberry Pi Pico 用拡張ボード

学習用や実験用としては便利だが、設計が独自仕様に寄っている部分もあるため注意が必要で、

ピン仕様を理解しておく必要がありますが、専用コネクタ(SPI・I2C・UART)を利用して、各種モジュールやセンサーを簡単に接続できるのが便利です。

シンプルで扱いやすいタイプから、多機能で拡張性抜群のものまでそろっているので、用途に合わせて選ぶのが一番だと思います。

たとえば、学習やちょっとした実験ならベーシックなモデルで十分ですし、ロボット制御や複数センサーを使うプロジェクトなら端子数が多めで電源もしっかりしたタイプが便利です。

自分の使い方にぴったりの1枚を見つければ、開発作業がぐっとスムーズになります

PicoやArduinoの給電に!電子工作向け小型モバイルバッテリー

ワンボードマイコンは、それぞれの基板に応じた電源仕様が定められており、この仕様を誤ると動作が不安定になったり、最悪の場合は故障の原因となります。

そのため、モバイルバッテリーを利用する際にも、使用するマイコンの電源要件を十分に理解し、それに適した製品を選ぶことが重要です。

以下に、代表的なワンボードマイコンの電源仕様を示します。

| Raspberry Pi 5 | USB Type-C (PD必須) | 5V / 5A | アイドル時: 1.0A 高負荷時: 3.5~4.5A |

| Raspberry Pi 4 Model B | USB Type-C : 5V入力 | 5V / 3A | アイドル時: 600~700mA 高負荷時: 2.0~2.5A |

| Raspberry Pi Pico 2 W | USB micro B : 5V VSYS: 1.8V~5.5V | 5V / 500mA以上 | アイドル時: 約50~80mA Wi-Fi使用時: 最大 250mA程度 |

| Arduino Uno R3 | USB: 5V DCジャック 2.1mm : 7~12V | 7~12V (DC入力) or 5V (USB) | 数十mA~最大500mA程度 |

| ESP32開発ボード | USB: 5V Vin: 5~12V | 5V / 500mA以上 | Wi-Fi送信時: 200~300mA |

| NVIDIA Jetson Nano | Micro-USB: 5V DCジャック2.1mm : 5V | 5V / 4A (DCジャック推奨) | アイドル時: 約0.5A 高負荷時: 2.5~4A |

Raspberry Pi 5 は最大で 5A、NVIDIA Jetson Nano は 4A の電流を必要とするため、一般的なモバイルバッテリーでは電力が不足し、安定動作しない可能性があります。

このように、ワンボードマイコンごとに必要な電圧や電流は異なるため、用途に合わせて適切な電源を選択することが重要です。

さらに、拡張ボードや周辺オプションを併用する場合は、それらが追加で消費する電力も考慮する必要があります。

「IoT機器対応」「ワンボードマイコン対応」cheeroモバイルバッテリー

一般的なモバイルバッテリーは、一定時間電流の変化がないとスリープ状態に入り、給電が自動で止まってしまうことがあります。

しかし電子工作では、長時間動作させるIoT機器やワンボードマイコン(例:Raspberry Pi Picoなど)に対して、安定した給電を継続できることが非常に重要です。

cheeroのモバイルバッテリーは、「IoT機器対応」「ワンボードマイコン対応」と明示されており、スリープせずに連続給電できる点が特徴です。

そのため、電子工作や屋外でのマイコン運用などでも安心して使用できます。

もちろん、電子工作以外のスマホなどの充電にも問題なく利用できます。

cheeroでは他にもモバイルバッテリーの製品も販売がありますが、IoT機器対応と名を打っている製品は3タイプあります。

- cheero Slim 10000mAh (CHE-118)

USB-C入力(充電)、USB-C/A出力 - cheero Energy Plus 5000mAh (CHE-121)

USB-C入力(充電)、USB-C/A出力 - cheero Canvas 3200mAh 【USB Type-C ver.】(CHE-061-WH-IOT2)

USB-C入力(充電)、USB-A出力(※USB-C出力不可)

USB Type-C ver.は現行品です。

(過去にはUSB-A入力(充電)、USB-B出力専用がある為 ※販売終了)

どの機器も使い方はとても簡単で、充電後に取り外して機器に接続し、ボタンを押すだけで使用できます。

また、インジケーターによって残量をひと目で確認できる仕様になっています。

〇 cheero Slim 10000mAh (CHE-118)

cheero IoT機器対応シリーズの中で最も大容量の10000mAhとなっています。

大容量かつ二系統同時出力が可能な為、長時間の稼働や、ワンボードマイコンと別基板、二つのワンボードマイコンを同時稼働可能な点が魅力です。

10000mAhタイプは、手に持つと約250gの重さがあり、ずっしりとした感覚があります。

利用シーンは人によって異なりますが、私自身の製作物ではそこまで大きな電力を必要とするケースは少ないため、持ち運びよりも据え置き用途での長時間稼働に適していると感じます。

※充電用USB-A to Cケーブルが付属しています

容量:10000mAh/3.7V(37Wh)

入力:USB-C DC 5V/3A max

出力:USB-C DC 5V/3A max

USB-A DC 5V/2.4A max

(2口合計出力 3.1A max)

寸法:約 139 × 68 × 15 mm

重量:約250g

充電時間:約5時間(別売り3Aアダプタ使用時)

使用推奨回数:約500回

製品保証 お買い上げ日から1年間

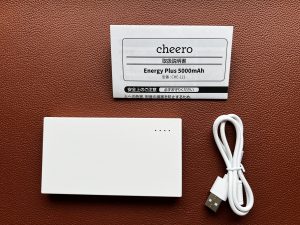

〇 cheero Energy Plus 5000mAh (CHE-121)

cheero IoT機器対応シリーズの中でも、このモデルは“大容量10000mAh”と“超小型軽量3200mAh”のちょうど中間に位置する存在です。

容量と重量のバランスが取れており、持ち運びやすさと実用的な電力量を両立。

「大きすぎず、小さすぎず」のちょうど良いサイズ感で、日常使いから電子工作の長時間稼働まで幅広く活躍できる一台です。

※充電用USB-A to Cケーブルが付属しています

容量:5000mAh/(18.5Wh)

入力:USB-C 5V/2.0A MAX

出力:USB-C DC 5V/2.1A max

USB-A DC 5V/2.1A max

(2口合計出力 5V/2.1A max)

寸法:約 123 × 68 × 14 mm

重量:約135g

充電時間:約3時間(別売り2Aアダプタ使用時)

使用推奨回数:約500回

製品保証 お買い上げ日から1年間

〇 cheero Canvas 3200mAh (CHE-061-WH-IOT2)

入力:USB-C 5V/1A MAX

出力:USB-A 5V/2.1A MAX

寸法:約 85 × 50 × 16 mm

重量:約95g

充電時間:約4時間30分(別売り1Aアダプタ使用時)

使用推奨回数:約500回

製品保証 お買い上げ日から1年間

このバッテリーは二系統同時出力ができません。USB-Aからのみ出力となっています。

容量は一般的ですがコンパクトで軽い為、私は旧タイプを所有していますが、小型で軽い為ラジコン的な利用で重宝しています。

(参考)cheero Canvas 3200mAh CHE-061 旧タイプ

入力:Micro USB 5V/1A MAX

出力:USB-A 5V/2.1A MAX

寸法:約 50 × 85 × 16 mm

重量:約85g

1本で解決!モバイルバッテリーをDC電源に変換する便利ケーブル

Type-C 電源供給変換ケーブル USBC Type-C(オス)-DC(プラグ外径5.5mm/内径2.1mm)

Arduino Uno R3 や NVIDIA Jetson Nano には基板上に DC ジャックが用意されており、そこから直接給電が可能です。

同様に Raspberry Pi Pico でも、拡張基板を利用する場合には DC ジャックが搭載されている製品があります。Raspberry Pi Pico の場合、拡張基板経由で給電することで、本体とアクチュエータを モバイルバッテリー1つでまとめて駆動 できるため、USB Type-C から DC ジャックへ変換できるアダプタを1つ用意しておくと便利です。

私の製作では「Freenove ユニバーサルブレイクアウトボード」や「KEYESTUDIO Raspberry Pi Pico 用拡張ボード」を使用しましたが、どちらも 外径 5.5mm/内径 2.1mm の DC ジャック に対応していました。

なお、この 5.5mm/2.1mm サイズのDCジャック は電子工作で最も一般的な規格のひとつであり、市販のACアダプタやモバイル電源用変換ケーブルでも広く採用されています。そのため、周辺機器との互換性も高く、標準的な電源インターフェースとして安心して利用できます。

2台同時充電ケーブル microUSB ブラック AD-3050

利用ケースとしてはやや特殊ですが、限られたスペースで Raspberry Pi 4 と Raspberry Pi Pico を同時に稼働 させる必要がありました。

モバイルバッテリーを2台用意するのは現実的ではなかったため、1つのバッテリーを分岐して両方へ給電する構成を採用しました。

当初は電力不足による動作不安定を懸念しましたが、実際には問題なく稼働しました。

当時は USB Type-C から Type-B への分岐ケーブルが見つからなかったため、USB Type-B の分岐ケーブルを使用し、その片方に Type-C 変換コネクタを接続 して対応しました。

- 電力不足のリスク

Raspberry Pi 4 は高負荷時に 2A 以上を要求するため、バッテリーやケーブルの性能によっては電圧降下やリブートの原因になります。 - ケーブルの発熱

分岐ケーブルや変換コネクタを経由すると抵抗が増え、長時間使用時に発熱する可能性があります。 - 推奨構成ではない

安定性を重視するなら、USBハブ型の給電装置 や DC出力付きの大容量モバイル電源 を利用した方が安心です。

実際の製作では、それほど電力を必要としなかったせいか、上記のような問題は発生せず安定して動作しました。現在であればモバイルからの同時出力の選択もありますが、同様の構成を検討される方は参考程度にとどめていただければと思います。

9V充電式リチウムイオン電池で電子工作をもっと手軽に

高速充電&繰り返し充電でコスパ抜群。急な電池切れも心配なし!充電してすぐ使える9Vリチウム電池。

PCA9685などの外部電源として006P 9V電池をDC-DCで降圧して使うことが多いのですが、電池切れによる作業中断や、残量不足による動作不安定に悩まされることがありました。

最近は電池価格も上がってきており、都度購入や予備のストックにもコストがかさみます。

本来はアルカリ電池の方が良いですが、充電式はノイズリスクはあるものの、現在のところ私の電子工作では特に問題となるケースが少ないため、繰り返し使える充電式タイプを愛用しています。

| 特性 | 充電式Li-ion 9V電池 | アルカリ9V乾電池 |

|---|---|---|

| 定格電圧 | 約8.4V満充電 → 7.2V付近まで安定出力 | 約9.6V新品 → 6V付近まで徐々に降下 |

| 電圧安定性 | DC-DCコンバータ内蔵タイプなら常時安定(例:8.4V固定) | 使うほど徐々に下がる |

| ノイズ | 昇圧回路・保護回路内蔵モデルは高周波ノイズが発生する可能性あり | ほぼ純粋なDC出力でノイズなし |

Deleipow 9V電池 USB充電式 リチウムイオン 充電池

Deleipowはあまり聞きなれないブランドですが、中国では比較的知られた電池メーカーです。海外製の電池に抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、私は2023年7月に購入してから特にトラブルや故障もなく、現在でも重宝しています。

- 25 x 75 x 50 mm 80 グラム

- 最大800回くり返し充電OK

- 9Vリチウムイオンバッテリーを2セル内蔵し、フル充電時の電圧は約8.4Vとなっています。

※2025年9月現在、この製品は販売が停止しているようです。参考までに記載します。

はんだ不要でラクラク接続!実験に最適な端子台

電子工作の配線テストには、まずブレッドボードが便利です。

実際の製作段階では、基板を設計して発注したり、ユニバーサル基板を使って回路を組むのが一般的です。

ただし、そこまで大がかりにするほどではない単純な回路や、一時的な動作確認が目的の場合――

「端子台」を使うという選択肢も、非常に実用的です。

一時的な配線にぴったり!ネジ式端子台

端子台 アダプタ ブレークアウト基板コネクタに 配電盤 1個 30V 8A

このネジ式端子台はしっかり固定できる上に、はんだ付け不要で配線が行えます。

最大8A/30V対応で、センサー・LED・モーターのテストや電源ラインの分岐にもおすすめ。

- 端子数:8系統

- 取り付け穴あり(ネジ・スペーサ付き)

- 赤・黒のバナナジャック端子で電源取り込みも可能

- PCBマウント可能で実装にも便利